試されるのは、

君の“防災力”だ!

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

「自助」を知る。

「自助」で備える。

災害への「備え」が運命を大きく変える!?

「地震大国」と言われる日本で生活する僕ら。

過去に発生した大災害の特集番組を見る機会は年に何度かあるし、世界中で発生している大地震のニュースだって時々目にする。

防災対策のポスター、防災に関する資料、避難訓練の案内、AED、避難所のマーク…気にして生活をすれば、あちこちで防災対策に関連するものを見つけることができるのに、それらを僕はちゃんと見ていなかった。無意識のうちに普段の風景に溶け込ませてしまっていたのは、僕自身だった。

日頃から防災対策を意識して、「モノ」も「こころ」もしっかりと備えていたなら、大地震が発生したときの僕の行動は変わっていたのかな。いや、きっと変わっていたと思う。

「自助」とは?詳しく知ろう!

「自助(じじょ)」とは、自分自身や家族を守るための取り組みのこと。災害発生時、公的機関の救助が到着するまでには時間がかかります。その間、まず自分たちで身を守り、安全を確保することが最も重要です。

突然、大地震など災害に見舞われたとき、準備なしに自分の力で何とかしようとしても、そう簡単にはいきません。だからこそ、日頃から災害に備えて準備をしておくことが大切なのです。「自助」の取り組みとして具体的にできることが以下のものとなります。一つひとつはそれほど難しいことではありませんから、今できることから取り組んでみてくださいね。本ページの後半で、各項目に関して詳しくご説明しています。一つずつ確認して、できる「備え」から実行しましょう。

自分でできる「自助」の取り組み

非常持出品の準備 食料、飲料の備蓄 家の中の安全対策 安否確認方法の共有 避難場所の確認 防災訓練(避難訓練)

【日本赤十字社】災害からいのちを守る「赤十字防災セミナー」紹介動画(YouTube)

災害時に自助が必要な理由

いつどこで起こるか予測することができない地震。自宅だけでなくオフィスや商業施設、また屋外にいるときに被災する可能性もあります。どんな場所・状況においても、災害発生時には「まず自分の身を守ること」が最優先。まず自分の身を守ることで、次に周囲の援助に手が回せるようになるのです。

公的支援を受けるまでに時間がかかる

災害が発生した際、消防・警察・自衛隊などの公的機関(公助)は多数の被災者に対応しなければなりません。災害の規模が大きいほど救助要請が殺到し、すべての現場に迅速に駆けつけることは物理的に不可能です。実際の災害対応では、「自助7割/共助2割/公助1割」の割合で機能すると言われています。つまり、公助が届くまでの「空白の時間」を自分たちで乗り切る必要があるのです。

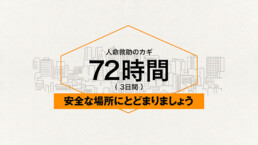

発災後「72時間」が生死を分ける

災害医療の世界には「72時間の壁」という言葉があります。災害発生から72時間(3日間)が重要で、それを過ぎると救命率が低下すると言われています。「自分で身を守る行動が取れるか」「必要な水・食料があるか」「応急処置ができるか」…これらが生存率に直結。発災後の72時間を、自助で乗り切ることは極めて重要になります。

二次災害から身を守る

災害発生直後は、余震や火災、建物の倒壊など二次災害のリスクが高まります。家具の固定や安全な避難経路の確保などの事前準備がないと、たとえ一次災害(地震などの災害によって直接引き起こされる被害)を免れても、二次災害で被害を受ける危険性があります。自宅の安全対策という「自助」により、このリスクを大幅に軽減できと言えるでしょう。

避難所のキャパシティの限界

発災時、避難所に行けば支援が受けられると思っている人もいるかもしれませんが、避難所にも収容人数の限界があるので、すべての被災者を受け入れられるわけではありません。特に都市部では、避難者数に対して施設が不足するケースも考えられます。自宅で1週間程度生活できる備蓄品があれば「在宅避難」という選択肢が生まれ、避難所の混雑緩和にもつながるでしょう。

一人ひとり違う特別なニーズ

例えば持病の医薬品、乳幼児のミルク・おむつ、アレルギー対応食品、ペットの食料など、細かなニーズは一人ひとり異なります。こうした個別のニーズに公的支援が即座に対応することは非常に困難。このような個別のニーズに対応する備えについては、自助でしか実現できません。

災害時は、たくさんの人が同時に被災者となるわけだ。行政の支援活動を全ての被災者に行き渡らせることは不可能。だからこそ、「自分の身は自分で守る」という自助の考え方が重要になるんだぞ。

そうだよね。消防・救急・自衛隊など行政による救助活動も、被害が大きいところから行われるはずだから、すぐに支援してもらえるとは限らないね。自助が大事だということを理解していれば、日頃の防災意識も変わってくるんじゃないかな!

自助の取り組み(災害への備え)

災害時は「自助」が必要になることが理解できたと思います。ここからは、自分・家庭でできる防災対策、「自助」についての具体的な取り組みについてご紹介します。

非常持出品の準備(1次の備え)

自宅や勤務先など、長い時間を過ごす場所には「非常持出袋」を備えておきましょう。リュックサックなど両手が使える袋にまとめて入れておき、玄関や寝室などすぐに持ち出せる場所に保管します。重さは成人男性で15kg、女性は10kg程度が目安。重すぎないか実際に背負って確認してみましょう。

【非常持出袋に入れる物の例】

・飲料水(500mlペットボトル2〜3本)

・非常食(アルファ化米、缶詰など3日分)

・懐中電灯・ヘッドライト

・携帯ラジオ

・乾電池

・救急用品(絆創膏、常備薬、持病薬など)

・貴重品(現金、通帳、印鑑、保険証のコピーなど)

・衣類・下着(季節に応じて)

・タオル・ティッシュ

・ビニール袋・ガムテープ

・軍手・ロープ

・携帯トイレ

備蓄(2次の備え)

災害時、万が一ライフラインが途絶えたとしても、1週間程度、自給自足でしのぐことができるよう、自宅や職場に食糧・物品を前もって備えておきましょう。定期的に消費期限をチェックし、「ローリングストック法」で古いものから使い、新しいものを補充。オムツや粉ミルク、介護用品、ペットの餌など自分や家族に合った備蓄品を用意しましょう。

【備蓄品の例】

・飲料水(1人1日3リットル×家族分×7日分)

・主食(米、パン、麺類など)

・主菜(肉類、魚類の缶詰など)

・副菜(野菜類の缶詰、乾物など)

・その他(調味料、菓子類など)

・卓上コンロや燃料

・使い捨ての食器やスプーン、フォーク

・災害時用トイレ

・毛布

・ラジオ

・モバイルバッテリー

・懐中電灯

・電池

『トイレの備蓄も忘れずに!』

食糧・飲料はしっかり備蓄していても、災害用トイレの備蓄に意識が向かないケースは少なくありません。災害時には断水や下水配管の損傷などにより、自宅のトイレ(水洗トイレ)が使えなくなることがあるのです。万が一に備えて、携帯トイレ・簡易トイレといった災害時用トイレも忘れずに備蓄しましょう。

災害時、トイレ問題は生命や健康に直結する深刻な課題。不衛生な環境は感染症を引き起こし、水分摂取を控えることで脱水症状や体調不良につながります。避難所でも「トイレが使えない」ことが大きなストレス要因になることがあるのです。

家の中の安全対策

いくら非常持出品や備蓄品をしっかり準備していても、家の中でケガをしてしまっては意味がありません。家具の転倒防止や安全な空間の確保も、とても重要な自助の取り組みです。

◎家具の固定

・大型家具はL字金具やつっぱり棒で壁や天井に固定

・テレビは転倒防止ベルトで固定

・食器棚の中身が飛び出さないよう扉にストッパー設置

◎ガラスの飛散防止

・窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

・食器棚のガラス扉にも同様の対策

◎安全な避難経路の確保

・部屋から出口までに倒れやすい家具を置かない

・廊下や階段に物を置かず通りやすくしておく

・各部屋に懐中電灯やスリッパを常備

◎火災対策

・住宅用火災警報器の設置・点検

・消火器の設置

・ガスの元栓の位置確認

万が一の連絡方法を確認する

災害時は通信手段が混乱します。万が一のとき、大切な方と連絡が取れないことは想像以上に不安を膨らませるもの。家族や大切な方との連絡方法を事前に決めておくことで、安否確認がスムーズに行えます。

避難場所の確認をする

災害の種類や規模、またその時の被害状況によって適切な避難場所は異なります。さまざまなケースを想定し、複数の避難場所を確認しておきましょう。

◎避難場所の種類

・「指定緊急避難場所」災害時に緊急的に避難する場所

・「指定避難所」避難生活を送るための施設

・「福祉避難所」高齢者や障害者などが利用する避難所

◎確認しておきたいこと

・自宅から避難場所までの経路(複数ルート)

・徒歩での所要時間

・経路上の危険箇所(ブロック塀、看板、崖など)

・避難場所の設備(トイレ、給水設備など)

◎ハザードマップの活用

自治体が作成するハザードマップで、自宅周辺の災害リスクを確認しましょう。洪水、土砂災害、地震などのリスクを把握することで、災害に応じた適切な避難行動が取れるように。実際に家族で避難場所まで歩いて、ルートや所要時間を確認することをお勧めします。夜間や悪天候時の避難も想定し、懐中電灯や雨具も準備しておきましょう。

◎火災対策

・住宅用火災警報器の設置・点検

・消火器の設置

・ガスの元栓の位置確認

防災訓練(避難訓練)に参加する

知識だけでは、実際の災害時に適切な行動を取ることは困難です。定期的な防災訓練への参加で、災害時の行動を体で覚えることが重要です。学校や職場、また地域やマンションなどさまざなところで防災訓練が行われていますので、積極的に参加すると良いでしょう。他にも実際に避難場所まで行ってみる、消火器の使い方を覚えておく、基本的な救急処置を覚えておくなど自分でできることはたくさんあります。

防災訓練は、まざまな時間帯や天候で実施したり、高齢者や小さな子どもがいる状況で実施したりすることも大事だ。またペットを飼っている人は、ペットと一緒に避難してみるのも良いだろう。

突然の地震の揺れから身を守るための安全行動の訓練「シェイクアウト訓練(一斉防災行動訓練)」もおすすめだよ。「Drop(まず姿勢を低く)」/「Cover (頭を守り)」 /「Hold on (動かない)」で自分の身を守るんだ。家族や友だちとやってみてね。

日本赤十字社の発信も参考に!

日本赤十字社では、自助や防災対策に関連するニュースをホームページやSNSなどで発信しています。また防災セミナーや講習会なども実施。日本赤十字社の活動も、防災対策として活用してください。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

84リットル

1人1日3リットル×4人×7日分=「84リットル」が必要です。飲料用だけでなく、調理や衛生面でも水は欠かせません。2リットルのペットボトルなら42本分になります。

140回分

1人1日5回×4人×7日分=140回分が必要です。実際にはもう少し余裕を持って備蓄することをおすすめします。災害用トイレは長期保存が可能なので、多めに準備しておきましょう。

66.8%(東京消防庁「阪神・淡路大震災から学ぶ自助、共助の大切さ」)

約77.1%が家族や近隣住民によって救助されました。公的機関の救助には時間がかかるため、自助と共助が極めて重要です。日頃から防災訓練に参加し、いざという時に行動できる準備をしておきましょう。

消火器の使い方を調べてみる、自治体が作成しているハザードマップで自宅周辺の災害リスクを確認する…今すぐできることは意外と多い。ちなみに「ハザードマップ」は、災害が発生した時に危険と思われる箇所や災害時の避難場所などを地図にまとめたものだ。

普段から大切な人とコミュニケーションをとって、災害時の避難方法や連絡手段について話しをしておくことも、大切な防災対策、自助の取り組みと言えるね。

地震対策用の各種アイテムは、ホームセンターなどで手に入るぞ。手軽な対策グッズなら100円均一ショップで見かけることもるし、インターネット通販なら選択肢もかなり多いから、さっそく探してみるんだ。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

「要配慮者」の対応

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

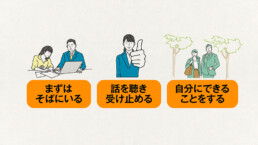

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

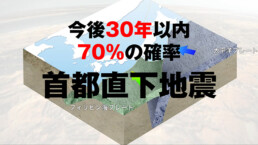

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。