試されるのは、

君の“防災力”だ!

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

覚えておこう!

最低限の応急手当

予告なしにやってくる大地震…そのときあなたは何ができるのか

誰にも予測することができない、突然の大地震。

何度も何度もやってくる余震に怯えながらも、次の行動を起こさなければいけないという焦りと、どこに行って何をすればいいかわからず不安な気持ちが入り交じって、僕は自分がすごく情けなくなってしまった。

日本は地震大国だって、誰かから聞いたことがあったのに。災害の備えが大事だって、どこかで聞いたことがあったのに。それなのに僕は、「また今度」「次の機会があれば」「いつかやればいい」って、軽く考えていたんだ。

大事なことだって頭ではわかっていたのに、そうやって先延ばしにしていたから…本当に地震に遭ってしまった僕は、今ここで何もできずにただ立ち尽くしている。あの時、もっと本気で災害の備えのことを考えていたら、すぐに行動をしていたら、僕の行動はきっと違っていたんだろうな。

応急手当の目的とは?

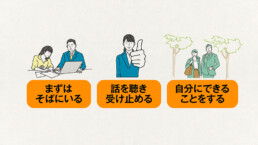

救命現場に居合わせた人を指す言葉「バイスタンダー」。このバイスタンダーが行う応急手当の目的は、「救命」「悪化防止」「苦痛の軽減」の3つです。反応しない、呼吸や心臓の停止、大出血、気道異物(喉に異物が詰まった状態)などの状態であった場合は、「救命」を目的とした手当が必要になります。また、腹痛、骨折、熱傷などの症状が出ている場合には、「悪化防止」「苦痛の軽減」を目的とした応急手当が必要です。

1.救命

応急手当の一番の目的は、いのちを救う「救命」です。応急手当を行う際には、救命処置を目的とした手当を最優先で実施します。

2.悪化防止

応急手当は、病気やけがを治すために実施するのではなく、状態をこれ以上悪化させないことを目的とします。傷病者が訴えている内容や症状を十分に把握したうえで、必要な応急手当を実施。市民が行うことができる範囲には限りがあるので、傷病の状態をそれ以上悪化させないで医師の治療を受けられるようにします。

3.苦痛の軽減

心身ともにダメージを受けている傷病者に対して、できるだけ苦痛を与えないよう手当を行い、さらに「もうすぐ救急車が来ます!」と声掛けをしたり、できるだけ静かな環境となるよう配慮したりすることも、応急手当の目的です。

ファーストエイドと一次救命処置

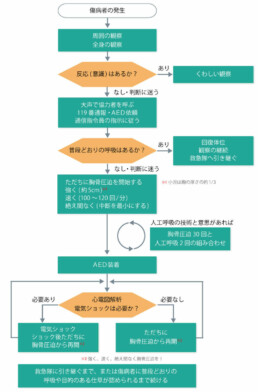

心肺停止のような緊急性のある状態ではないものの、急な病気・けがをした人を助けるための最初の行動を「ファーストエイド」と言います。ファーストエイドの具体的な対応には、けがの応急処置(止血や冷却など)や体位の調整などがあります。一方、「一次救命処置」とは、心肺停止状態の傷病者に対して、医療従事者でなくても行える処置を指します。具体的には、心停止の早期認識、119通報、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、AEDの使用などを行い、呼吸と血液循環をサポートする一連の処置です。

ちなみに一次救命処置の次に行われる医療従事者による処置が「二次救命処置」。二次救命処置は救急救命士や医師が行う処置で、モニターや除細動器、点滴、薬剤、挿管などの器具が使用されます。

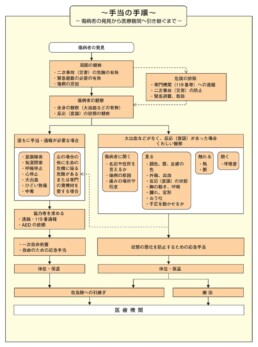

「救命の連鎖」の重要性とは?

救命の連鎖(チェーン・オブ・サバイバル)とは、心停止した人を救命するために必要な一連の行動が、途切れることなく素早く連続して行われることが重要であるという概念。この連鎖の各段階がスムーズにつながることで、救命率が向上します。「心停止の予防」、「早期認識と通報」「一次救命処置(心肺蘇生とAED)」「二次救命処置と集中治療」が、その後の救急隊による高度な処置と合わせて救命率を高める上で不可欠です。

※画像出典:日本赤十字社「救命の連鎖」

※画像出典:日本赤十字社「医療機関へ引き継ぐまで」

備えておきたい応急手当セット

災害時は、打撲ややけど、切り傷などの外傷を負いやすいだけでなく、災害時は医療機関が機能しなくなることがありますし、すぐに診察が受けられない場合もあるでしょう。救急車の数にも限りがあるため、いざというときの応急手当が自分たちで行えるよう、防災対策として応急手当セットを用意しておきましょう。

□ 絆創膏

□ 消毒液

□ はさみ

□ ピンセット

□ ガーゼ

□ 包帯

□ マスク

□ 軟膏

※切り傷、虫刺され、保湿用など

□ 爪切り

□ 三角巾

□ 体温計

□ 携帯用ホイッスル

※助けを呼ぶ際などに使用

□ アイスパック(瞬間冷却剤)

□ 使い捨て手袋

□ 綿棒

□ 薬

※常備薬、かぜ薬、胃薬、頭痛薬など

応急手当セットのポイント

小さい子どもがいるご家庭は、小児用の薬も用意しておく、もしくは子どもから大人まで幅広い年齢層が使用できる薬を用意するなどの配慮が必要です。また正しい使用方法を確認できるよう、説明書(添付文書)はセットにしておき、処方薬については処方箋やお薬手帳(コピーでも可)も忘れずに用意しておきましょう。

応急手当は、病院や医師につなぐまでの言わば「つなぎ」の役割。もちろん、けがや病気の対処は病院に行く、医師の診察を受ける、が大前提ではあるけど…いつもの「当たり前」が機能しないことも多い災害時は、応急手当が大きな役割を担うこともありそうだ!

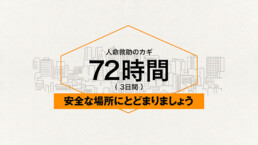

災害発生直後は、「公助(救急車など公的機関の援助)」の対応能力をはるかに超える多数の傷病者が出ることが予想される。自分の身はできるだけ自分で守る「自助」を基本に考え、災害に備えることが大事だ。ホイッスルを携帯しておく、などは今すぐできる備え。まだ準備ができていない人は、さっそく実行するといいぞ。

身につけておきたい応急手当

心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)、AEDの操作方法、熱傷(やけど)の手当、圧迫止血法、けいれんなどの応急手当を身につけておくと、災害時も役立つシーンがあるはずです。

まずは救助者と傷病者の安全を確保し、状況に応じて119番通報やAEDの準備を行い、通信指令員の指示に従いながら、適切な応急手当を行うことが重要。日本赤十字社 東京都支部ではセミナー・講習会を実施していますので、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)

意識がなく倒れている人がいたら、まず周囲の観察を行い安全を確認します。そして傷病者を観察し、大出血など直ちに119番通報が必要な状態でないか確かめましょう。傷病者の近くで肩を叩いたり声をかけて意識の有無を確認し、意識がない場合は胸とお腹の動きを見て呼吸の確認をします。呼吸がない、もしくは普段通りの呼吸ではない場合(しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸)は心停止と判断し、胸骨圧迫を実施します。胸骨圧迫を30回、人工呼吸を2回、胸骨圧迫30回…これを救急車到着まで強く、早く、絶え間なく続けてください。心肺蘇生と同時にAEDも使用する事で、救命率の向上が期待できます。もし周囲に複数の人がいる場合は、交代で行いましょう。

直接圧迫止血法

直接圧迫止血法は、基本の止血法です。感染予防のためビニール手袋やビニール袋を利用し、出血している傷口を直接ガーゼやハンカチなどで強く押さえ、しばらく圧迫することで止血を行います。多くの出血は、この方法で止血可能ですが、直接圧迫止血法で止血することが困難な場合(太い血管の損傷や四肢切断など)は、次に紹介する「止血帯止血法」など他の選択肢を取ることもあります。

止血帯止血法

出血している上肢・下肢の、心臓に近い部分を帯状のもの(止血帯)で締め上げる止血方法。止血は「直接圧迫止血法」を第一選択肢として考えますが、直接圧迫止血法で止血が困難な場合は、この止血帯止血法を実施します。

骨折の応急手当

骨折は損傷部の変形・腫れなどの状態で判断します。不用意に動かさないようにし、「副子(ふくし)/幹部を固定する添え木」で固定処置を行いますが、副子がない場合は枝や傘、雑誌や毛布などで代用することも可能です。尚、心肺蘇生が必要な場合は、心肺蘇生を優先しましょう。

熱傷(やけど)の応急手当

熱傷(やけど)をした直後、適切な治療が行われなかった場合、回復が遅れたり傷跡が残ったりします。災害時はできることが限られますが、患部に清潔な流水をかけ15~20分ほど冷やします。患部が衣類の下であれば、服の上から流水で冷やしましょう。皮膚が赤く腫れあがり、強い痛みのある中等度以上の熱傷であれば、その後、湿らせたタオルで患部を冷やしながらできるだけ早く医師の治療を受けるようにします。

被覆処置

被覆(ひふく)処置とは、包帯やガーゼを使用して傷口を感染から守ることです。患部をしっかりと洗って清潔にしたら、包帯やガーゼで傷口を覆います。血流を確かめながら、必要に応じてガーゼを重ねたり、包帯を緩めたりして調整を。処置の際には使い捨ての手袋を使用すると、衛生面でも安心です。

AEDによる応急手当

AED(自動体外式除細動器)は、心肺停止の傷病者に電気ショックを与え、心肺機能を回復させる医療装置のこと。胸骨圧迫や人口呼吸を行っている間、周囲にいる人がAEDを準備すると良いでしょう。AEDのふたを開けると自動で電源が入り、使い方が音声やイラストで示されるので、使用方法を正確に覚えていなくても使用できるようになっています。指示に沿って電極パッドを胸部に張り、ボタンを押すだけ。AEDには心臓の動きを読み取って電気ショックの必要性を判断する機能が搭載されているので、医療従事者でなくても安心して救命処置が行えます。

※画像出典:株式会社ヤガミ(AED販売店)

心肺停止の人がいた場合、その場にいる人が適切に処置することで重篤な後遺症や脳へのダメージを防ぎ、救命率も高めることができる。胸骨圧迫とAEDによる一次救命処置は誰もができる救命活動。やり方を覚えておいて損はないぞ。

突然の大地震、慣れない応急手当。災害時はやれることが限られるかもしれないけれど、応急手当の目的や大まかなやり方を知っていれば、できることは増えるはず!自分の周りの人を守ると言う意味でも、応急手当の知識を持つことは大切なんだ!

応急手当の講習を受けてみよう!

日本赤十字社ほか、さまざまな機関が応急手当のセミナー・講習を実施しています。無料で学べる講習から、有料でしっかりと知識・技術が身につく講習までさまざま。個人でも団体でも受講できますので、積極的に参加して万が一の災害に備えましょう。もちろん災害時以外でも応急手当の知識が役立つ場面はあります。応急手当を学ぶことで、あなたやあなたの大切な人を守るかもしれません。ぜひ前向きに検討してみてください。

日本赤十字社「救急法講習」

日本赤十字社では、急病の手当て、止血、三角巾の使い方、けが・きずの手当て、骨折の手当て、搬送などが学べる「救急員養成講習」や、ボランティアとして救急法を普及する指導員になるための「救急法指導員養成講習」などなど、複数の講習を用意しています。またオンラインで学べる講習もありますので、チャレンジできそうなものから受講してみてはいかがでしょうか。

東京消防庁の救命講習・応急手当

東京消防庁では、「応急救護講習」ほか、「救命入門コース」「普通救命講習」「上級救命講習」など複数の講習を実施しています。個人での申し込みも、団体での申し込みも可能です。

総務省消防庁「一般市民向け 応急手当WEB講習」

消防庁では、e-ラーニングで基本知識が学べる「一般市民向け 応急手当WEB講習」を用意しています。インターネット環境さえあれば、スマートフォンやパソコン、タブレットで好きな時間に受講可能。救命講習会に行く時間がない方におすすめです。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

動かしてもよい

危険な場所から避難させ安全を確保したら、仰向けにして意識・呼吸の有無を確認します。その後、必要な応急手当をしましょう。救急車を要請してから現場に着くまでの時間は7~8分と言われ、さらに災害時は救急車の到着が遅れる可能性があります。その間に行う救命処置がいのちを救うことも少なくありません。だからこそ、正しい応急手当を身に付けておくことは大切なのです。

助かる確率は10%

平時でも、救急車が出動してから現場に到着するまでの時間は平均7~8分とされます。東京消防庁が出している情報によると、心肺停止状態で救急車到着まで何もしない場合、助かる可能性は10%。だからこそ救急車が来るまでが大切な時間であり、周囲にいる人による救命措置が重要なのです。

心拍の再開率は60%以上

東京消防庁管内のデータでは、一般の方がAEDを使用した場合の心拍の再開率は60%以上。心肺停止状態では1秒でも1分でも早い救命処置が生存率を高め、重い後遺症を防ぐ上で極めて重要です。心停止から1分ごとに救命率が約7~10%低下するというデータもありますから、迷わずAEDを使用した応急手当を実施しましょう。

医療現場に慣れていない人が、目の前に倒れている人を助けるというのは、緊張もするだろうし戸惑うこともあるだろう。しかし特に災害時は、そういった場面に遭遇する可能性が高いんだ。だからこそあらかじめ応急手当の方法を知っておくことが大切なんだぞ。

そうだよね。人が倒れている…たくさん出血している…僕だったら頭が真っ白になっちゃうかも。このページでまとめた応急手当の方法を知っているだけでも、万が一のときに行動しやすくなるんじゃないかな!

いろいろなところで講習・セミナーが実施されているから、定期的に参加するのもおすすめだ。応急手当セットの準備も忘れずにな。いつくるか分からない災害だからこそ、いつでも準備ができている状態で生活することが重要だ。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

「要配慮者」の対応

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。