試されるのは、

君の“防災力”だ!

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

地域の強さ

「共助」が重要となる災害時

日頃の防災意識、発災後に後悔しないために…

地震が発生するたびに「ドキッ」としていた僕。だけど、その「ドキッ」は、いつも地震の揺れが収まるとともに、消えてしまっていた。

あの日、予想もしていなかった大地震に遭遇し、不安と恐怖でどうしていいかわからなくなった僕だったけれど…

周囲との助け合いがとても大切だということを知ったし、周りとのコミュニケーションこそ次の行動への原動力になっていたと実感したんだ。一人で不安を抱えていたからこそ、周囲の支えは本当に心強かった。

大地震を何とか生き抜くために、周囲と手を取り合って協力する。独りぼっちだったらへこたれていたかもしれない。ただ…どうしても悔やまれるのは、普段全く防災意識を持たずに生活していたこと。防災を意識して準備していたなら、もっと冷静に行動できたんじゃないかなって、思うんだ。

なぜ「共助」が災害時に重要か?

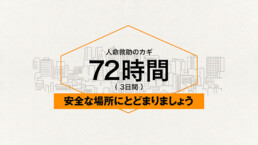

大規模災害が発生したとき、消防や自衛隊などの公的支援(公助)が行き届くまでには、どうしても時間がかかります。だからこそ、自分自身で自分の身を守る「自助」、そして、地域住民同士が協力し合って助け合う「共助」が重要になってくるのです。

災害発生時の共助

救助活動:倒壊した建物から住民を助け出す 安否確認:孤立している人がいないか確認する 初期消火:地域で協力して火災の延焼を防ぐ 避難支援:支援が必要な方の避難を手伝う 情報共有:正確な情報を伝えデマに惑わされない

普段からの共助の準備

防災活動への参加:地域の防災活動に関わる 町内会・自治会活動:日常的なコミュニティづくり 防災訓練の実施:地域で一緒に訓練を行う 要配慮者の把握:避難時などに支援が必要な方の情報共有 防災資機材の把握:消火器やAEDの場所の確認

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、救助された人の約8割*が、家族や近隣住民によって救われました。災害時、あなたの命を守るのは、隣に住む「顔見知り」かもしれません。普段からの地域のつながりが、いざという時の生存率を大きく左右するのです。

*河田惠昭(1997)「大規模地震災害による人的被害の予測」自然科学第16巻第1号参照

地域の防災力を測る7つの指標

あなたの住む地域は、災害に強いコミュニティだと思いますか?地域の防災力は目に見えにくいものですが、いくつかの指標で測ることができます。以下のチェックポイントで、あなたの地域の「防災力」を確認してみましょう!

1. 自主防災組織の活動状況

自主防災組織(「自分たちの地域は自分たちで守る」という考えのもと、地域住民が主体的に結成する組織)の設立はもちろん、定期的に活動しているかが重要になります。年に数回の防災訓練や防災に関する会議などを実施し、メンバーが顔を合わせる機会があることが理想的。形だけの組織になっていないか、実際に機能する体制になっているか、確認しましょう。

2. 防災訓練への参加率

地域で開催される防災訓練に、あなたが住む地域ではどれくらいの住民が参加していますか?参加率が高い地域ほど、災害時の対応力も高い傾向にあります。加えて、子どもから高齢の方まで、幅広い年齢層の住民が参加していることも重要なポイントです。

3. 近隣住民との「顔見知り度」

隣近所の方の顔と名前が一致しますか?日常的に挨拶を交わす関係ですか?最低限、「向こう三軒両隣」と顔見知りの関係になっておくことがおすすめです。また防災だけでなく、日常的な地域活動が活発であることも重要な指標となります。季節のイベントやお祭り、清掃活動、パトロール、子ども会や老人会の活動などに積極的に参加して、顔見知りを増やしましょう。地域の掲示板やSNSの活用も大切です。

4. 災害時要配慮者の把握状況

地域内の高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児など、災害時に支援が必要な方を把握できているでしょうか?自治体の「災害時要援護者登録制度(災害時に自力で避難することが困難な方々を支援するため、事前に登録した情報を地域と共有する制度)」への登録を促進し、支援が必要な人と支援できる人が把握できている体制づくりが重要です。個人情報保護に配慮しながら、適切に情報共有できているかがポイントとなります。

5. 防災資源の共有状況

「消火器やAEDの設置場所」「防災倉庫の場所と中身」「使える工具や資材を所有している住民」「医療・建築などの専門知識を持つ住民」「発電機や給水設備などの防災設備」これらの情報が地域で共有され、いざという時に活用できる状態にあることが理想となります。

6. 情報伝達体制の整備度

災害時に正確な情報を素早く共有できる仕組みがあることも重要です。例えば、防災無線だけでなくSNSを活用した連絡手段、情報収集・情報伝達の責任者の選任、定期的な連絡訓練の実施などを行い、万が一のときにスムーズに連絡が取れるようにしておきましょう。デジタルとアナログの両方の手段を用意し、実際に機能するか確認しておくことが大切です。

7. 地域の危険箇所の共有度

あなたは地域の危険箇所を認識できていますか?例えば老朽建築物、崖崩れ・土砂災害の危険地域、液状化リスクのある場所をあらかじめ把握できていることで、災害時の危険回避につながります。また避難時に通行できない可能性がある細い道路やブロック塀の多い道も、知っておくことが大切です。地域で防災マップを作成し、危険箇所と安全な場所を共有できていることが重要となります。

普段、生活をしながら可能な限り地域の人とコミュニケーションを取ったり、地域が発信している情報にアンテナを張ったりしておくだけでも、万が一のときの「共助」が変わってくるんだ。

ご近所づきあいが希薄になっている…なんて言われる現代社会だけど、地域のひとたちとつながりをもっておくことって、災害時にはすごく大事なんだね!まずは挨拶から、はじめてみよう!

共助が機能した災害事例

ここからは、過去に日本が経験した大規模災害のうち、「共助」がうまく働いた事例について見ていきたいと思います。

東日本大震災の事例

青森県八戸市の白銀地区自主防災会では、「自主防災規約」「自主防災会防災活動計画」を策定。地域の実情に合った防災知識の普及に積極的に取り組んでいました。2011年3月に発生した東日本大震災時は、日頃の訓練の成果からスムーズな安否確認と避難を実現。避難所でも互いに協力し、ロウソクは葬儀屋、炊き出し材料は米屋や八百屋が自主的に持ち込むなど、知恵を出し合い、足りない物がどこにあるか考えて即座に行動しました。長期化する避難生活では、ローテーションを組んで避難所を運営。日々の取り組みが実を結んだ実例のひとつです。

熊本地震の事例

2016年4月に発生した熊本地震の際、熊本県熊本市中央区の黒髪第4町内自主防災クラブでは、それまでに準備してきた毛布や間仕切り、椅子などを避難者に貸し出し、食事やトイレ、給水の支援や防犯巡回なども速やかに実施しました。オレンジ色のビブスを着用し、体育館や校舎に避難者を誘導。高齢者や障がい者はダンボールの間仕切りをした場所に誘導し配慮しました。増加する避難者の誘導や声掛けを繰り返し、地域住民の不安を払拭したこともポイントです。当時、住民からは「オレンジのビブスを着ている人がいると安心できた」という声が出ていました。

西日本豪雨の事例

2018年7月、岡山県を襲った未曽有の大雨によって、戦後最大級の被害をもたらした西日本豪雨。愛媛県大洲市三善地区などいくつかの地域では、平時より地域の防災リーダーが主体となって、避難計画の作成や避難訓練等の共助の取り組みを行いました。それらの地域では効果的な避難活動がなされ、改めて「共助」の重要性が認識された実例となりました。

共助型防災コミュニティの作り方

普段から「共助」の精神を持ち、地域の絆を強化して災害時の協力体制を構築しておくことはとても重要です。共助型防災コミュニティを作るポイントを知って、ぜひあなたの地域の防災力を高めるための第一歩を踏み出しましょう。明日からすぐできる簡単なことも多いので、ぜひ試してみてくださいね。

STEP1:まずは挨拶から始める関係づくり

防災コミュニティの第一歩は、日常的な近所付き合いから!まずは「おはようございます」「こんにちは」などの挨拶を交わすことから始めてみてはいかがでしょうか。町内会や自治会の活動、地域のお祭りやイベントにも積極的に参加しましょう。こうした交流を通じて、各家庭の家族構成や高齢者・小さな子どもの有無などの情報が自然と共有されます。災害時に特に支援が必要な方の存在を把握しておくことで、いざという時の迅速な助け合いにつながります。

STEP2:防災マップ作りで地域を知る

地域住民と一緒に「防災マップ」を作成しましょう。実際に地域を歩きながら、以下の情報を地図に書き込んでいきます。

・危険箇所:古いブロック塀、倒れそうな看板、崖地、狭い道路など

・防災資源:消火器やAEDの設置場所、防災井戸、一時避難場所

・人的資源:医師や看護師、大工や電気工事士など専門知識を持つ住民

マップ作りは楽しみながら防災意識を高める絶好の機会です。完成したマップは各家庭に配布し、災害時の避難や救助活動に活用しましょう。地域の地理を知り尽くすことが、迅速な対応の鍵となります。

また、日本赤十字社東京都支部では、防災セミナーで「災害図上訓練(DIG)」という地域の防災マップの作成を通じて、防災上の資源や危険個所などを把握・理解し、個人や地域での防災対策に繋げるグループワークの機会を提供しています。町会・自治会など団体でお申し込みいただけますので、地域の防災力向上にぜひご活用ください!

STEP3:役割分担と災害時行動計画の策定

効果的な共助体制には、明確な役割分担が不可欠。地域住民で自主防災組織を立ち上げ、以下のような役割分担を決めておきましょう。

・情報班:災害情報の収集と住民への伝達

・消火班:初期消火活動の実施

・救出救護班:負傷者の救助と応急手当

・避難誘導班:高齢者や子どもなど要支援者の避難サポート

・給食給水班:食料・水の配給

各班のリーダーと連絡体制を整備し、災害時の集合場所や行動手順を整理します。また、連絡網を作成し、緊急時の情報共有方法を確立しておくことも重要です。計画は定期的に見直し、住民の転入・転出に応じて更新しましょう。

STEP4:定期訓練で「いざ」に備える

計画を立てただけで終わらず、年に2〜3回は地域全体で防災訓練を実施し、災害時の行動を体で覚えましょう。

・初期消火訓練:消火器の使い方やバケツリレー

・救出訓練:倒壊家屋からの救助方法

・応急手当訓練:止血法やAEDの使用方法

・避難誘導訓練:実際の避難経路を使った移動

訓練後は必ず振り返りを行い、課題を共有します。「重い資機材を運べる人が少ない」「連絡が取れない家庭があった」といった問題点を改善に活かしましょう。継続的な訓練が、災害時の冷静な対応力を育てます。

「共助」に役立つ!赤十字防災セミナー

日本赤十字社が実施している赤十字防災セミナーでは、あなたの街で災害が発生したときに予想される被害や救助活動、避難生活などの課題を具体的にイメージしながら、命を守るさまざまな方法を地域密着型で学ぶことが可能です。「地域プログラム」では、講義とグループワーク、さらに実技を組み合わせて、個人だけでなく地域での防災力アップを目指すプログラムとなっています。こういったセミナーも活用しながら、地域全体の「共助力」を高めてみてくださいね。

共助型防災コミュニティは一朝一夕には作れん。日々の挨拶から始まる地道な関係づくりが、いざという時の強い絆となる。ぜひSTEP1から始めてみるといいぞ。君のその一歩が、地域全体の防災力を高めるはずだ。

難しい…大変…そんな風にネガティブに考えると億劫になっちゃうから、楽しんで取り組むことが大事だね!ご近所さんと挨拶するのが当たり前になれば、災害時だけでなく防犯対策や地域の活性化にも役立つはずだ。

日本赤十字社の発信も参考に!

日本赤十字社では、自助や防災対策に関連するニュースをホームページやSNSなどで発信しています。また防災セミナーや講習会なども実施。日本赤十字社の活動も、防災対策として活用してください。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

都市型災害に対応するあらたな共助モデル

高層マンションが立ち並び、単身世帯や共働き世帯が多い都市部では、従来の町内会中心の「共助」体制が機能しにくくなっています。日中は職場や学校で過ごし、夜は帰宅するだけという生活スタイルでは、近隣との関係づくりも困難です。

しかし、都市には都市ならではの強みもあります。マンションという新しい形のコミュニティ、SNSやアプリなどのデジタルツール、多様な専門知識を持つ人材の集積。これらを活かした新しい共助の形が求められているのです。時間がない、顔見知りが少ない都市部だからこそ、効率的で柔軟な仕組みづくりがいざという時の命綱になります。これまでの「共助」の取り組みと上手に組み合わせ、防災力を高めましょう。

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

もちろん参加できます!

まずは挨拶から始めてみましょう。マンションの掲示板をチェックしたり、管理組合の防災イベントに参加したりするのも良い方法です。SNSなどを使った地域コミュニティに参加することで、顔を合わせなくても情報共有は可能。災害時には「助けられる側」だけでなく「助ける側」にもなれます。

理想は年2~3回

春・秋の防災週間、地域の防災訓練日などに合わせて実施するのがおすすめです。毎回同じ内容ではなく、初期消火、救出救護、避難誘導など、テーマを変えて行うと効果的。また、訓練後は必ず振り返りを行い、課題を共有して次回に活かすことが大切です。継続することで、いざという時に体が自然に動くようになります。

「昼間在宅組」(高齢者、小さな子どものいる家庭、在宅ワーカーなど)と「夜間在宅組」(会社員、学生など)の把握からはじめましょう。

マンション住人のすれ違いは、都市型マンションならではの課題です。まず、「昼間在宅組」(高齢者、小さな子どものいる家庭、在宅ワーカーなど)と「夜間在宅組」(会社員、学生など)を把握し、それぞれの役割を決めておきましょう。平日昼間に災害が起きたら、在宅している人たちで初期対応を行います。また、SNSなどオンラインツールを活用すれば、離れていても情報共有や安否確認可能。防災訓練も、平日夜や休日など、多くの人が参加できる時間帯に設定しましょう。

阪神・淡路大震災では、97.5%*の人が「自助」もしくは住民同士の助け合い「共助」で助かったことがわかっているんだ。公的な救助隊「公助」に助けられた人はわずか1.7%。災害の規模が大きくなるほど、「公助」が行き届きにくくなるのは仕方のないことだな。 *日本火災学会(199)「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」参照

消防や救急、自衛隊の数は限られているから、できるかぎり自分の力や、ご近所同士で助け合って乗り越えたいね!

特に都心では、マンションに住む人も増えて「共助」が機能しにくいと感じる人がいるかもしれんが、環境や条件に合った「共助」の形は必ずある。日頃から周囲の人とコミュニケーションを取ることを心掛けるのが大事だぞ。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

「要配慮者」の対応

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

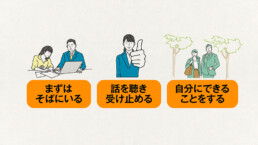

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

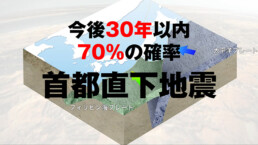

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。