試されるのは、

君の“防災力”だ!

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

災害時に強い通信手段!

知っておくべき防災知識

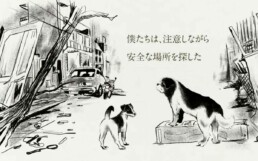

いつも歩いていた街が一転する恐怖…

ある日、突然、身に降りかかった大地震。

大切な家族を見失ってしまった僕が見たのは、ぐちゃぐちゃの街。慌てふためく街の人たち。確かにそこは、いつも歩き回っていた街なのに…初めて訪れた街のように、見たことのない初めての風景だった。

たった数分で、いつもの街が壊れてしまった。僕は頭が真っ白になって、しばらくその光景を見ていることしかできなかったんだ。大きな揺れは収まったけれど、その後も何度か揺れが発生して、そのたびに今以上に街がぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって、ものすごく怖かった。

街中の人たちが、ざわざわとしている。建物の中から出てきた人でごった返している。あちこちで、スマートフォンのアラート音が鳴っている。テレビ画面に映っていても、気にも留めていなかったあの災害の光景が、今目の前に広がっていて…僕は、底知れぬ恐怖に負けてしまいそうだった。

災害時の通信手段が

制限される理由とは

大地震などの災害時、安否確認や救助要請のため「通信」が必要となる場面が多々あります。一方で、スマートフォン・携帯電話が繋がらないということも少なくありません。では、いつも当たり前に使えているスマートフォン・携帯電話が、災害時に使えなくなる原因はどこにあるのでしょうか?実は、災害時の通信障害には、複数の原因があるのです。

【災害時の通信障害の原因】

アクセス集中(輻輳/ふくそう) 基地局の被災や停電 物理的断線

災害時に発生しやすい通信障害の原因について、きちんと理解しておくことも大切なこと。原因となる「アクセス集中(輻輳/ふくそう)」「基地局の被災や停電」「物理的断線」について、詳しく説明します。

アクセス集中(輻輳/ふくそう)

災害が発生した直後は、一時的に多くの人が連絡を取り合おうとしたり、情報収集をしようとするため、インターネット回線や電話回線にアクセスが集中する「輻輳(ふくそう)」という状況が発生します。インターネット回線や電話回線に輻輳が発生してしまうと、通信速度が低下したり通信システムそのものがダウンしたりするのです。回線のパンクを防ぎ、救助や復旧等に必要となる行政関連の情報伝達や緊急電話などの通信を確保するため、一時的に一般の通信に制限がかかるのです。

基地局の被災や停電

通信を司っている基地局自体が被災する場合もあります。地震によって設備が損壊したり、停電によって電源供給が断絶したりすると、基地局は正常に機能しなくなります。もちろん多くの基地局には万が一に備えた予備電源がありますが、稼働時間には限りがありますし、復旧するまでには時間がかかるため、通信に影響が出る場合も。被災地でスマートフォン・携帯電話が使えないということも、当然起こり得るのです。

物理的断線

インターネット回線や電話回線などに使用されているケーブルや機器が、地震によって物理的に断線したり損壊することでも、通信障害は発生します。2024年の能登半島地震では、土砂崩れなどの影響によるケーブル断線が、通信障害の6割近くの原因であったと言われています(※)。最大で固定電話7,860回線、固定インターネット約1,500回線に影響したことからも、物理的断線も通信障害の大きな原因と言えるでしょう。

地震などの緊急時こそ、大切な人の安否確認をしたくなるよね。それに災害に関する情報収集だってしたいし。だけどそれが通信障害の原因になることもあるんだ。だからこそ、災害時に強い通信手段・連絡方法を覚えておくことが大事!知っていることが、人命救助や被害軽減につながることだってあるんだよ。

この後、紹介する災害時に強い通信手段を知っておくことも大事だが、あらかじめ家族やパートナーと万が一のときの安否確認方法や集合場所を決めておくこともとても重要なんだ。自宅周辺の緊急避難場所を把握しておき、そこで落ち合うようにしておけば、慌てたり、通信障害に対して過剰に不安になったりせず、行動できるはずだ。

災害時に使える

通信手段をご紹介

ここからは災害時に強い通信サービスをご紹介。これらのサービスを上手に活用することで、災害時の安否確認や情報収集などがスムーズに行えることでしょう。また、家族内であらかじめどの通信手段を使って連絡を取るかのどを決めておくことも大切です。

災害用伝言ダイヤル(171)

大規模災害時に通信が混雑し、電話が繋がりにくくなったときに無料で提供される声の伝言板サービスで、NTT東日本・NTT西日本が提供しているのが「災害用伝言ダイヤル(171)」。「171(局番なし)」に電話をかけると、音声ガイダンスに従って伝言を録音することができ、被災者の家族やパートナーが全国どこからでも録音した音声を再生することができます。このサービスは、NTT東日本・NTT西日本の加入電話、INSネット、公衆電話、ひかり電話、特設公衆電話、および、NTTドコモの携帯電話から利用可能です。

【災害用伝言ダイヤル(171)録音方法】

- 「171」をダイヤル

- 「1」をダイヤル

- 被災地の方の電話番号を市外局番から入力

- 音声を録音(30秒以内)

【災害用伝言ダイヤル(171)再生方法】

- 「171」をダイヤル

- 「2」をダイヤル

- 被災地の方の電話番号を市外局番から入力

- 録音を再生

災害用伝言板(web171)

災害用伝言板(web171)も、NTT東日本・NTT西日本が提供しているサービス。インターネットを利用し、被災地の方の安否確認を行う伝言板です。元は「災害用ブロードバンド伝言板(web171)」というサービスでしたが、2011年に発生した東日本大震災での利用者の声をもとに新機能が追加され、2012年8月30日から現在のサービスが提供されています。

【災害用伝言ダイヤル(171)体験利用】NTT東日本・NTT西日本では「災害用伝言ダイヤル(171)」の利用方法を知ってもらう目的で、体験利用日を設定しています。万が一の災害に備えて、家族や親戚、友人、同僚など身近な方と一緒に体験してみましょう。

毎月1日及び15日 00:00~24:00 正月三が日(1月1日00:00~1月3日24:00) 防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00) 防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00) (伝言録音時間30秒/伝言蓄積数20伝言/伝言保存期間は体験利用期間終了まで)

公衆電話

意外と知らない人が多いのですが、公衆電話は通信規制の対象外として、優先して扱われるのです。よって災害時は、固定電話や携帯電話より公衆電話の方が繋がりやすくなっています。最近は公衆電話の設置箇所が減少していて、普段生活していてもなかなか見かけることがありませんが、注意して探してみると思いがけない所に見つかることも。公衆電話がどこに設置されているか把握しておいたり、小さいお子さんなど使い慣れていない方には、使い方を教えたりしておくと良いでしょう。

携帯電話各社の伝言板サービス

au、ドコモ(docomo)、ソフトバンク(Softbank)、楽天モバイル、ワイモバイル(Y!mobile)他、さまざまな携帯電話会社が、独自の災害用伝言板サービスを提供しています。各社公式サイトで詳しいサービス内容や使い方が掲載されていますので、早めに確認してみてください。

メールやSNS

メールで使用するパケット通信は、電話と比較するとアクセスが集中しにくく、届きやすいという特長があります。また、LINE、X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどSNSも、パケット通信を利用するため音声通話よりも繋がりやすいとされます。しかしながら、被災状況によってはやはり届かなかったり、メールアドレスが変わっていてメールが届かないケースも。またデマや誤情報が拡散される恐れもあるので、その点に十分に注意して利用することが大切です。

SMS(ショートメール)

異なるキャリア(携帯電話会社)でも、メッセージのやり取りができる点はSMSのメリット。電話と同じ仕組みでメッセージ送信していますが、軽いデータで送信されるSMSは一般的に電話より繋がりやすいと言われます。通信回線への負担が少ないSMSは、災害時に強い通信手段と言えるでしょう。

IP電話

インターネット回線を使用して音声通話ができるIP電話は、電話回線を使用しないため、電話よりも繋がりやすい傾向にあります。一方で、インターネットが使える環境でないと通話することができないので、場所や状況によっては使用ができないかもしれません。

IP無線機・衛星電話

電話回線を使用せず音声通話ができるIP無線機や衛星電話も、災害時の通信手段として有効な場合が。しかしながら利用料金が高額だったり、場所の制約があったり、また状況によっては電話回線同様に通信障害が出る可能性があります。

いつどこで起こるかわからない地震だからこそ、事前に正しい知識を身につけて、しっかりと備えておくことが大事!地震が発生してから「もっと準備していれば良かった…」と後悔しても遅いんだ。自分だけでなく、大切な人のためにも準備をしておこう!

<重要>通信手段

確保のポイント

災害時に強い通信手段を知っていたとしても、ポイントを押さえてきちんと準備しておかなければ、万が一の時に使えない…ということも。大切なときに困らないよう、ポイントを整理しましょう。

【通信手段確保のポイント】

複数の通信手段を確保する 正しい使い方を知っておく 電源を確保する 小銭を準備しておく 情報リテラシーを高める

ご紹介した5つのポイントについて、詳しく解説していきます。ひとつずつ確認し準備しておくことも、とても大切な防災対策です。

複数の通信手段を確保する

被害の状況や被災したエリアによって、使用できる通信手段と、使用できない通信手段が出てきます。だからこそ、複数の通信手段を理解し、用意しておくことが大切です。ひとつの通信手段が使えなくても、別の通信手段で連絡が取れる。状況に応じて最適な通信手段を選べる。そんな準備をしておけば、災害時の不安も軽減するはずです。定期的に通信方法について確認したり試してみたり、また適切なバックアップや点検をすることも大切になります。

正しい使い方を知っておく

前述の「公衆電話」でも触れましたが、災害時に使えることがわかっていても、正しい使い方を理解していなければ、適切に使用することはできません。ましてや災害時はパニックになることもあります。だからこそ、事前に試してみて、使えるようにしておくことが大切。「災害用伝言ダイヤル(171)」も定期的に体験利用しておきましょう。

電源を確保する

いくらSMSやメール、SNSが災害時に有用でも、スマートフォンやタブレットなどの機器が充電切れでは使えません。だからこそ、モバイルバッテリーやソーラーチャージャー、ポータブル電源などを非常持出品として準備しておきましょう。必要に応じて発電機や自家用車(車内コンセント・車載バッテリー)を備えとして検討するのもおすすめです。

小銭を準備しておく

災害時も優先して扱われる「公衆電話」。公衆電話で連絡を取る際には小銭が必要になりますので、10円硬貨・100円硬貨(テレホンカードも使えます)を非常持出品として準備することをおすすめします。尚、公衆電話の場合、緊急通話「110」「118」「119」は硬貨やテレホンカードがなくても利用可能です。

情報リテラシーを高める

不謹慎で残念なことですが、災害発生時に一定数のデマやフェイクニュースが拡散される現実があります。災害時の混乱した状態では、そういった悪質な情報を鵜呑みにしてしまうことがあるかもしれません。誤った情報を信じて危険にさらされてしまわないよう、日頃から情報を見極める力や、情報を一旦疑うスキルを高めておくことも大切だと言えそうです。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

安否確認で伝えるべき

「あいたいよ」

いざというときは、どうしても慌ててしまったり、頭が真っ白になってしまったりするもの。災害時、伝言サービス等を利用して大切な人に伝言を残そうと思っても、何をどう伝えていいかわからなくなってしまうということも少なくありません。例えば「災害用伝言ダイヤル(171)」は、30秒以内に音声を録音しなくてはならないので、ポイントを押さえて上手に録音する必要があるのです。伝言時のポイントとなる「あいたいよ」を覚えて、落ち着いて伝言を残しましょう。

「あ」あなたの名前「い」今いる場所「た」誰と一緒か「い」痛い所(けが)「よ」予告(今後の行動)

「あいたいよ」の伝言例

「日赤花子です(あ)。今、新宿の戸山公園に向かって移動しています(い)。大学のクラスメイト2人と一緒にいて(た)、3人共けがはありません(い)。このあとはしばらく戸山公園にいるつもりです。もし別の場所に移動するときは、再度伝言を残します(よ)。」

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

停電時でも公衆電話は使用可能

停電時、公衆電話のランプやディスプレイが消えていても、基本的に通常時と同様に使用可能です。ただし、テレホンカードは使用することができないので、非常持出品には必ず硬化を準備しておきましょう(一ヶ所に複数台が設置されている場合、停電時に稼働しない電話機もあり)。

100文字

「災害用伝言板(web171)」は、100文字以下かつ20件まで伝言を残すことができます。なお、「災害用伝言ダイヤル(171)」と「災害用伝言板(web171)」は相互連携しているほか、携帯電話各社の災害用伝言板とも相互連携。「災害用伝言ダイヤル(171)」で録音した音声伝言を、「災害用伝言板(web171)」でテキストとして確認でき、「災害用伝言板(web171)」で登録したテキスト伝言を、「災害用伝言ダイヤル(171)」で音声確認できます。

「LINE安否確認」「Facebookセーフティチェック」など

災害発生時、ホーム画面で友だちの安否一覧を確認することができる「LINE安否確認」や、自分の安全を報告したり他の人の安否を確認したりできる「Facebookセーフティチェック」など、各SNSが災害時の安否確認のための機能を用意しています。個別にメッセージを送ることも大切ですが、複数人に一斉に安全を報告することができるためとても便利。自分が普段使用しているSNSの安否確認機能をあらかじめ確認しておきましょう。

一言で「災害時の安否確認方法」と言っても、さまざまなものがあることがわかっただろう。社会的にも防災意識が高まっているから、今後も防災対策や災害時の安否確認などに関するサービスが始まる可能性は大きいと言えるだろうな。

固定電話しかなかった時代は、きっと安否確認をするのもかなり大変だっただろうね。今はスマートフォンやパソコンが普及して、いろいろな方法で自分の状況を共有できたり、大切な人の安否確認ができたり、本当に便利だよね。各企業が努力してサービスを提供してくれているんだから、僕たちもちゃんと情報収集すること、そして試してみることが大事だね!

ジャックの言う通り。「災害用伝言ダイヤル(171)」であっても、毎月、体験するチャンスがあるのだから、積極的に試して万が一のときに備えるんだ。自分が不安にならないためにも、大切な人を不安にさせないためにも、知っておいて損はないだろう。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

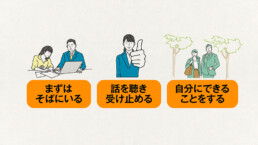

「要配慮者」の対応

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

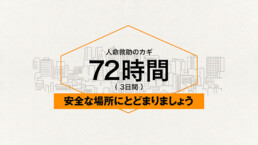

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

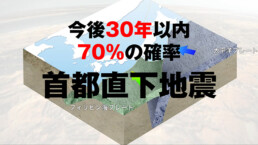

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。