試されるのは、

君の“防災力”だ!

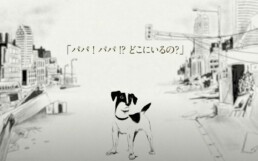

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

地震発生時の基本行動

「まず身を守る」

いつ起こるかわからない大地震…そのとき身を守るために

いつもの楽しいパパとの散歩中に突然発生した大きな揺れ…

気がつくと僕は、めちゃくちゃになった街の中で独りぼっちになっていたんだ。街灯や電柱は倒れ、道路はひび割れ、崩れている建物はいくつもあった。

生まれて初めて体験した大きな大きな地震。僕は恐怖と不安に押しつぶされそうで、何も考えることができなくて、その場に立っているのが精一杯だったんだ。

テレビでは何度も見たことがある地震。「遠いどこかの地域の話で、絶対に僕の身には起こらない!」なんて…思っていたわけじゃない。わけじゃないんだけど、自分が被災するなんて想像できていなかった。大地震が起きたら、たくさんの人が被害を受ける。そのことは理解していたけど、僕はどこか他人事のように考えていたんだと思う。

発災直後の鉄則

「むやみに動かない」

大地震が発生した直後は、ほとんどの人がパニックになり頭が真っ白になるはずです。そのような状態でむやみやたらに動き回るのは非常に危険。不安や恐怖で身体が思うように動かず、判断力も低下している可能性があります。また、大きな揺れが収まったあとも大小の揺れが繰り返し発生する場合が多いので、焦る気持ちはわかりますが「まずは身を守る」ことを優先。揺れが収まるまで、行動するのは控えましょう。

【発災直後の基本行動】

机の下や布団にもぐり頭を守る 揺れが収まってから行動する 出口を確保する 火元を確認する 塀やガラスから離れる

いつどこで発生するかわからない地震。万が一のとき…自宅にいるかもしれませんし、学校や会社にいるかもしれません。屋外にいるかもしれませんし、商業施設など人が大勢集まる場所にいるかもしれません。だからこそ正しい知識を身につけておき、その場その場で最善の行動を取ることが大切です。まずは「自宅(屋内)」で被災したときの基本行動を確認しましょう。

リビングやキッチンにいたら…

高さのある家具や、窓・照明器具などのガラスに気を付け、テーブルや机の下にもぐります。冷蔵庫の転倒、電子レンジや炊飯器の落下、棚から物が飛び出してくることにも注意し、できるだけ安全な場所で揺れが収まるまで待ちましょう。万が一調理中でも、「何よりも身を守る」ことを優先。火元の確認は揺れが収まってから落ち着いて行います。

寝室にいたら…

窓や照明器具(吊り下げライトやスタンドライト)、ドレッサーなどのガラスの直撃を避けるため、布団や枕で頭を保護しながら揺れが収まるまで待ちます。タンスの転倒にも気を付けましょう。日頃からメガネをケースに入れておく、懐中電灯や自動で点灯する保安灯を用意しておく、など万が一のときに備えておくことも大切です。

バスルームやトイレにいたら…

浴室は衣類を身に着けていないことがほとんど。けがをしやすいので、鏡や照明などのガラスから身を守るため洗面器などで頭を守りながらすぐ安全な場所に移動します。トイレや浴室に閉じ込められてしまう恐れがあるので、揺れを感じたらドアを開けておき、逃げられるようであれば廊下や玄関などより安全な場所に移動しましょう。

2階、3階にいたら…

一般的に、耐震性の高い建物であれば1階の方が安全とされていますが、古い建物の1階は倒壊の可能性が高いので、あわてて1階に下りず、状況を見て判断します。ただ2階、3階のほうが1階より揺れが大きいと言われているので、あらかじめ家具を固定する、避難経路を確認しておく、など準備をしておきましょう。

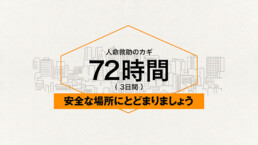

人命救助のデッドライン「72時間」を知っておるか?災害発生後72時間(3日間)を境に、負傷者の生存率が著しく低下すると言われている。だからこそ、72時間以内にどんな行動をとるかは非常に重要だ。自分勝手な行動で救命・救助活動を妨げてしまうと、救えるいのちが救えなくなる可能性もある。72時間以内はむやみに移動せず、安全な場所で待機するのだ。

発災後72時間は、救命・救助活動が最優先される。助かるいのちを救うため、懸命な救命・救助活動がつづくんだ。そのため避難所に避難した人たちへの支援まで手が回らないことがある。だからこそ日頃の備えが大事!最低3日間分の食料や飲料、簡易トイレ、トイレットペーパーなどを備えよう…と言われているのは、この「人命救助のデッドライン」を考慮してのことなんだよ。

やってはいけない!

地震時のNG行動

大きな地震が発生した直後…あなたはとっさにどんな行動を取りますか?大きな揺れにパニックになるかもしれませんが、「当たり前が、当たり前じゃなくなる」そんな災害時だからこそ、普段以上にあなたの行動が重要になってきます。地震発生直後の正しい行動を知っておくことも大切ですが、やってはいけないNG行動を知っておくことも大切。もしものとき、たとえ頭が真っ白になったとしても、思い出して正しい行動が取れるように、ぜひ繰り返し読んで覚えておきましょう。

慌てて外に飛び出す・駆け出す

揺れているうちは、ガラスや看板などが落ちてくる危険性があります。倒壊の恐れがある建物など危険な屋内でない限りは外に出ないようにして、まずは落ち着いて机やテーブルの下にもぐる、頭を守るなどして待機し、揺れが収まってから冷静に行動しましょう。また、屋内外に関わらず、パニックになって駆け出すのは危険です。

部屋の中をはだしで歩く

窓が割れたり家具や置き物が倒れたりして、ガラスなどの鋭利なものが落ちている可能性がありますので、部屋の中をはだしで歩くのはやめましょう。災害直後は、室内でも底が丈夫な靴やスリッパを履きます。日本人は靴を脱いで家に上がる習慣がありますが、普段からスリッパを履いておくことも、防災対策のひとつと言えるかもしれません。

すぐ電気をつける・電化製品に触れる

地震が発生したあとは、目に見えないところに危険が潜んでいる可能性が。地震の影響で配線が切れていたり傷ついていたりして発火する場合がありますし、室内にガスが漏れていて大爆発が起きる場合もあります。不必要に電化製品に触れないこと。また、揺れが収まったあともガスの臭いがしないか十分確認し、しっかり換気をしてから電気をつけるようにします。避難などで家を空ける際は、コンセンとからプラグを抜き、通電火災を防ぎましょう。

すぐブレーカーを上げる・上げたままにする

揺れが収まったからといって、すぐにブレーカーを上げるのはNG。電化製品や住宅設備に破損があったり、そこに可燃物が覆いかぶさっていたりして、火災は発生することもあるのです。電化製品や配線に異常がないことを一つずつ慎重に確認してからブレーカーを上げましょう。また震災によって停電している場合、停電復旧と同時に破損した電化製品に通電し、火災が起きる可能性があるのでブレーカーを落としておきます。避難の際はブレーカーを落としてから家を出ることも大事です。

火を使う

地震発生時はガス漏れが起きている可能性があるので、コンロやライター、マッチなど火を使うことは絶対にNGです。停電時に活用されることもあるローソクも、発火の原因になるので使用は避けましょう。安全が確認できるまでは、懐中電灯など火を使わない道具を使うこと。知っておくだけで、二次災害を防ぐことができるのです。

急いで火を消しに行く

いつ起こるかわからない地震。調理中に発災することだって当然あり得ます。発災時、すぐ火を消せる距離なら別ですが、慌てて火を消しに行こうとするのは危険です。まずはテーブルの下にもぐるなどして、自分の身を守りましょう。火を消すのは、揺れが収まってからで大丈夫。ちなみにガスは震度5弱程度の揺れを感知すると自動的に消えるようになっています。

エレベーターを使う

地震の際、エレベーターが止まって中に長時間、閉じ込められる可能性があるので、高層階で被災した場合であっても階段を使います。万が一、エレベーターに乗っているときに地震が発生したら、すべての階のボタンを押し、止まった階で速やかに降りるようにしましょう。もしも閉じ込められてしまったら非常ボタンや非常電話等で外部と連絡を取り、救助を待つようにしてください。

車から飛び降りる

もし車に乗っているときに地震が発生したら、落ち着いて周囲の状況を見ながらハザードランプを点灯し、ゆっくりとスピードを落とします。急ブレーキは事故につながる可能性があるので避けましょう。道路の左側に車を寄せて停車したら、揺れが収まるまでは車中にとどまります。慌てて飛び出してしまうと、地震による落下物や後続車との接触など危険にさらされる可能性が。待機しているあいだは、ラジオなどで情報収集しましょう。

車で避難する

車で避難をすることは、渋滞を招く原因になるので絶対にNGです。渋滞が発生してしまうと、消防車や救急車などの緊急車両の通行の妨げになってしまいます。日頃から、自宅や職場から徒歩で行ける避難所を確認しておくなどの「備え」こそ、もしものときの焦りを軽減してくれるはずです。

被災状況を見に行く

家の近くに川や海があると、地震発生時に津波や河川氾濫を心配し、状況を見に行きたくなることがあるかもしれません。しかし、それは絶対にNG。川や海の状態は一瞬で変化します。万が一大きな津波が発生したら、どんなに急いでも安全な場所まで避難することは困難。「ちょっとだけ…」という気持ちが、自らのいのちを奪うことだってあり得るのです。災害現場を撮影したくなるかもしれませんが、自分のいのちには変えられません。津波や河川氾濫の危険がある地域に住んでいる方は、迷わず高台へ避難してください。

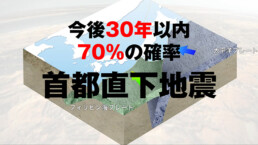

普段から「もしも、今ここで大地震が起きたらどんな行動をする?」と考えることを、習慣化するといいかもね!今後30年以内に70%の確率で発生するといわれている「首都直下地震」は、東日本大震災を上回る被害が出ると予想されているんだ。だからこそ、しっかりと準備をしておくことが重要だ。

揺れが収まったあと

取るべき行動

揺れが収まったあとも、慌てずに行動をしましょう。ちなみに地震の大きな揺れが続く時間は、断層(岩盤)のずれが継続する時間とほとんど同じだとされ、約10秒~3分程度と言われています。揺れが続いている間はむやみに動かず、頭をしっかりと守り身の安全を確保しましょう。揺れが収まってから、周囲に注意して落ち着いて行動を取るようにしてください。

【日本付近で発生する地震の強い揺れ】

マグニチュード7クラス:約10秒間 マグニチュード8クラス:約1分間 マグニチュード9クラス:約3分間

どこで何をしているときに地震が起こるかは誰にもわかりません。そのときの状況によって、どんな行動をするのが最善かは異なってきますが、基本的な行動が頭に入っているのといないのとでは、心の余裕も違うはず。地震の揺れが収まったあとの行動についても確認しておきましょう。

地震発生から1~2分経過

強い揺れは収まります。ドアや窓を開けて脱出口を確保したら、コンロの火を止め、ブレーカーを落としましょう。ただ、強い揺れのあとも小さな揺れが連続して発生することが多いので、十分に気を付けて。もし津波や土砂災害の危険がある地域に住んでいる場合は、すぐに避難を開始しましょう。

地震発生から3~5分経過

底が丈夫な靴を履き、非常持出品を手近に準備しておきます。テレビやラジオで情報を把握しながら、離れている家族の安否確認などを行いましょう。発災直後は電話回線が混雑してつながりにくくなるため、インターネットを使ったメールやSNSの活用がおすすめです。もし家屋倒壊の危険などがある場合は速やかに避難しましょう。

地震発生から10分経過

ある程度、状況が把握できて落ち着いたら、近隣の方々と協力して消火・救出活動を行いましょう。地震直後の救命・救助活動は一刻を争いますが、一方で道路交通障害などによって消防車や救急車、自衛隊など公的支援の到着が遅れる場合も少なくありません。だからこそ、地域の人々の協力が大切になるのです。無理は禁物ですが、できる範囲で消火・救出活動を行いましょう。

二次災害を防ぐための

チェックポイント

地震の大きな揺れが収まったからと言って油断は禁物!あなたは震災のあとに起こる「二次災害」を知っていますか?二次災害の発生リスクを理解していないと…思いもよらぬ危険に遭遇してしまうかもしれません。

【一次災害と二次災害】

一次災害:災害による直接的な被害 二次災害:一次災害から連鎖的に発生する二次的な災害

【震災時の代表的な二次災害】

余震 津波 火災 地割れ 土砂災害 液状化現象 ライフライン断絶 通信断絶 感染症の蔓延 エコノミークラス症候群 心身の不調

「液状化現象」とは、地震発生時に地盤が液体のようにドロドロになる現象のこと。道路がひび割れる、陥没する、マンホールが浮き上がる、といった被害が出ます。「エコノミークラス症候群(深部静脈血栓症)」とは、長時間同じ姿勢を取り続けることにより足の血管に血栓ができ、それが肺の血管を詰まらせ、重症の場合は心停止を引き起こします。長時間の乗車・フライトで起こるケースもありますが、車の中で避難生活を送った方に発症するケースも少なくありません。

避難場所ではたくさんの人と同じ空間で生活することになり、いつもの生活環境がガラリと変わります。また自宅の倒壊や街の被害、大切な人との別れなど辛い経験をすることもあるので、大きなストレスを感じ心身に不調をきたす場合も。心的外傷後ストレス障害(PTSD)なども、災害の二次災害と言えるのです。

事前にできる二次災害対策

震災が起こる前にできる二次災害対策はたくさんあります。倒れる可能性のある家具を固定する、ガラスに飛散防止フィルムを貼る、寝室や避難経路に家具を置かないといったことも、とても大切な対策です。火災報知機の設置や消火器の設置もおすすめ。さらにハザードマップ・避難場所の確認、定期的な建物の耐震チェック、塀のひび割れ・傾きチェックなどをしておくことで、万が一のとき被害を防ぐことができるかもしれません。

発災後にできる二次災害対策

発災直後、テーブルや机の下にもぐって身を守ることも大切な対策。揺れが収まったら、ブレーカーを落とし、ガスや水道の元栓を閉めましょう。車やエレベーターを使わずに落ち着いて避難をし、大きな余震に備えて安全な場所でとどまります。ラジオやテレビで正しい状況を把握しながら落ち着いて行動することや、帰宅後、安全確認をしたあとに電気・ガス・水道を使用再開するなど、できることはとてもたくさんあるのです。

災害時に活用できる情報発信中!

日本赤十字社 東京都支部では、災害時に役に立つ情報を定期的に発信しています!大切なのは日々の防災意識。日々忙しく過ごしているうちに防災意識が少しずつ薄れてしまわないよう、「フォロー」や「チャンネル登録」をして正しい知識を身につけてください。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

耐震性の高い新しい鉄筋コンクリートのビルならOK

繁華街にいるときに地震が発生した場合は、すぐに頭をバッグなどで保護しましょう。ビルの倒壊や落下物に気をつけながら、公園などの広くて安全な場所に避難します。ただ近くに安全な場所がないときは、耐震性の高い新しい鉄筋コンクリートのビルに避難しましょう。東京都では「東京都耐震マーク表示制度」により、耐震性のある建物のエントランスにマークが表示されています。覚えておくと、万が一のときに役立つかもしれません(全ての建物に表示されているわけではありません)。

ドアはロックせず、エンジンキーはつけたままに

車を置いて避難する場合、貴重品やスマートフォンなどは必ず持参しますが、ドアはロックせず、エンジンキーはつけたまま、もしくは車内のわかりやすい場所に置いて避難します。自分の連絡先を車内に残し、「車検証」も持参しましょう。車検証があれば所有確認ができますし、手続きの際にも必要になります。ドアロックを解除したままにし、エンジンキーを残して避難するのは、車が緊急車両の通行の妨げになってしまったとき、すぐに移動して救助活動に支障をきたさないようにするためです。

ストレッチや運動・水分補給・ゆったりした服の着用など

ときどきストレッチや軽い運動をしたり、マッサージをするのがおすすめ。座ったままでも。足首や膝をこまめに動かしましょう。脱水になると発症リスクが上がるので、十分な水分補給を。ゆったりとした服装を選んでベルトをきつく締めないことも血栓予防につながります。眠るときに足を高くするのも予防法のひとつ。飲酒や喫煙も避けておくことをおすすめします。

このページで紹介した「災害発生直後の行動」や「NG行動」を知っているだけでも、万が一のときの行動は変わってくるだろう。焦っていろいろなことをやりたくなるが、「まず身を守る」が一番重要だ。

災害発生から72時間(3日間)がかなり重要だってこと、知ることができて良かった!行政機関の支援がある程度行き渡るまでの時間…自分たちの身は自分たちで守らないと!しっかり備えることが、自分を守ることになるんだね。

災害時は、予期せぬ出来事がどんどん起こる。それによってPTSD(外傷後ストレス障害)だけでなく、さまざまな心身不調が起こる可能性があるのだ。それほど我々に大きな影響を及ぼす震災だからこそ、出来得る限りの備えをして、正しい知識を身につけておくことが大事なんだ。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

「要配慮者」の対応

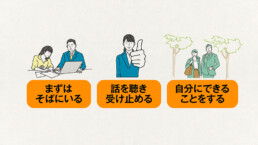

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。