試されるのは、

君の“防災力”だ!

はじめまして!「10の選択」の主人公、ジャックだよ。何気ない日常に起きた、まさかの大震災。気がつくと、僕は大好きなパパを見失って、ひとりぼっちになってしまったんだ…このストーリー選択動画「10の選択」では、動画を視聴しながら僕に代わって各設問で2択のうちひとつを選んでいくよ!試されるのは君の“防災力”。新しい仲間との出会いや発見を通して、防災対策に関する正しい知識を身につけてほしいな。

首都直下地震発生確率70%…

その被害想定は!?

当たり前の日常が、

突然、一変する

その日、僕はパパと、いつものようにいつもの道を散歩していたんだ。お気に入りの公園で思い切り遊んで、家に帰ったら家族と美味しいご飯を食べてソファでくつろいで。それから、それから、あったかい毛布にくるまってぐっすり眠るんだ。そんな風に少しの疑いもなく、安全な「今日」を過ごせると思っていた。

それなのに…散歩の途中…突然、聞いたことのない音が足元から聞こえてきたと思ったら、ドン!という轟音とともに、地面が揺れ始めたんだ。

ちっとも収まらない大きな揺れに、僕は立っていることも難しかった。ゴォォという地響きのあとに揺れが強くなり、ミシミシと地面や建物が鳴る。1分以上続く大きな横揺れ。そのあとも、繰り返し何度も何度も揺れて、僕はその時間が終わらないんじゃないかと、このまま死んじゃうんじゃないかと、今まで感じたことのないとてつもない恐怖心に襲われた。

「首都直下地震」の

被害想定

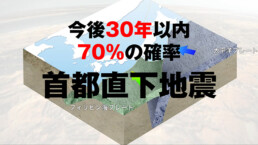

今後、30年以内に70%の確率で起きると予測されている「首都直下地震」。マグニチュード7クラスの揺れが発生し、死者数最大約2.3万人、要救助者最大約7.2万人。建物被害は最大約61万棟とも予想されています。2011年に発生した東日本大震災での帰宅困難者は約200万~300万人と言われていますが、それを上回る帰宅困難者が出るとも予想されている首都直下地震に備え、私たちは正しい知識を身につけておくこと、万全の準備をしておくことが必要不可欠です。

【被害想定】

死者数:最大約2.3万人(冬/夕方) 要救助者:最大約7.2万人(冬/深夜) 建物全壊・焼失棟数:最大約61万棟(冬/夕方) 被害額:約95.3兆円

防災対策の基本となる「自助・共助・公助」の3つの概念を知っていますか?これらがバランス良く機能することで、災害による被害を最小限に抑えることができるのです。

「自助」ってなに?

「自助(じじょ)」とは、自分自身や家族を守るための取り組みのこと。災害発生時、公的機関の救助が到着するまでには時間がかかります。その間、まず自分たちで身を守り、安全を確保することが最も重要です。

「共助」ってなに?

「共助(きょうじょ)」は、地域住民同士が助け合うことを指します。近隣住民、町内会、自治会、企業など、身近なコミュニティでの相互支援が、災害時の生存率を大きく向上させるのです。

「公助」ってなに?

「公助(こうじょ)」とは、国や自治体、消防、警察、自衛隊などの公的機関による支援のこと。しかし、大規模災害時には公助が十分に機能するまで時間を要するため、自助と共助が特に重要になります。

わたしはレスキュー犬のデュナン。専門的な訓練を受け、災害時に被災した人々を捜索するのが仕事さ。分からないことがあればなんでも私に聞いてくれ。ちなみにこの「自助・共助・公助」について実際の災害対応では、自助が7割、共助が2割、公助が1割の割合で機能すると言われている。つまり、自分自身の備えと地域との連携が、いのちを守る鍵となるのだ。

平時から混んでいる医療機関で、災害時に診療を受けることはとっても難しく、また救急車の数には限りがあって(東京都内でも約270台)、災害時に全ての要請に対応することはできないんだ。だからこそ「自助」「共助」はとても重要なんだよ!

ライフライン

の被害は?

もしも、「首都直下地震」が起こったら…私たちのライフライン(インフラ)も大きな影響が及ぶと予想されています。普段、当たり前に利用している電気・ガス・水道・通信・交通機関。「当たり前が、当たり前じゃなくなる」そんな、災害時の“当たり前”をしっかりと理解し、常に防災対策への意識を持ち続けることが、あなたやあなたの大切な方を守ってくれるかもしれません。

私たちの生活から切り離すことができない「電気(電力)」や「ガス」「水道」。2011年の東日本大震災で起きた電力危機の記憶がまだ新しい、という方もいるはずです。地震発生直後は、多くの地域で停電や断水が起こります。その後も1週間以上は電力供給の不安定な状況が続くと考えておきましょう。

【事例】ライフライン復旧期間

2011年に発生した東日本大震災の最大震度は7でした。この東日本大震災でのインフラの完全復旧に要した期間が以下です。

【東日本大震災の復旧期間】

電力:1週間後復旧/95.6% ガス:5週間後復旧/99% 水道:1週間で約57%、約6ヶ月半で復旧完了

東日本大震災では、ライフラインが数ヶ月~1年以上の長期停止した地域もありました。被災エリアにもよりますが、震災時のライフラインの復旧は段階的に進むことがほとんど。電力が復旧しないと水道ポンプが作動しない、などライフライン同士が相互に影響することが多いので、一度に完全復旧することはまずないと覚えておきましょう。

復旧期間の目安について

あくまでも過去の事例をもとにした目安ですが、各ライフラインの復旧期間をご紹介します。

【復旧期間の目安】

電力:約1週間~1ヶ月(※1) 上水道:1~3ヶ月 下水道:1~6ヶ月 都市ガス:1~3ヶ月(※2) スマートフォン:数日~2週間 インターネット:1週間~2ヶ月 固定電話:1~6週間 道路:数日~1週間(※3) 鉄道:1週間~数ヶ月

※1:部分復旧は数日~1週間

※2:プロパンガスは数日~数週間

※3:生活道路は数週間~数ヶ月

大都市・重要施設から順次、段階的に復旧が進むということも覚えておいてね。

「公助」について

知っておこう!

「公助」は、自助・共助を補完する重要な役割を担います。公的支援を効果的に受けるため、行政サービスや支援制度について日頃から情報を集め、理解しておきましょう。

行政の災害対応体制について

災害発生時、行政はいち早い災害対策本部の設置と避難情報の発令を実施。救助・救急活動を行うとともに避難所の開設・運営にあたります。被災者支援の活動や復興計画の実施や法改正も「公助」のひとつです。

災害時の情報収集

正確な情報収集は適切な判断につながります。自治体による防災メールやアプリの登録、災害情報を発信しているSNSアカウントのチェックやフォローなどは、今すぐできる対策としておすすめです。ライフラインの復旧方法などもあらかじめ確認しておきましょう。東京都が実施している「東京都帰宅困難者対策オペレーションシステム(キタコンDX)※1」や、東京都公式の「東京都防災アプリ※2」など、各都道府県や各市区町村で運営している無料の防災アプリなどを利用するのもおすすめです。

日頃から行政と連携しよう!

公助を効果的に活用するためにも、制度を知り、日頃から行政との関係を築いておくことが重要です。地域防災計画の内容確認はもちろん、行政主催の防災訓練・防災講習会などへの積極参加はおすすめ。被災時の支援制度などにも関心を持っておくと良いでしょう。

役に立つお役立ち情報を発信しています。

ぜひアカウントフォロー&チャンネル登録してください。

東京都支部

東京都支部公式X(旧Twitter)を

フォローする

東京都支部

東京都支部Facebookを

フォローする

東京都支部

東京都支部YouTubeを

フォローする

東京都支部

東京都支部instagramを

フォローする

事前の備え(防災対策)に関してより詳しく知りたい方向けに、日本赤十字社では「赤十字防災セミナー」を実施しているぞ。講義だけでなく実技もあり、またエリアごとのハザードマップ・特性に合わせた内容も含まれ、地域に密着した形で学ぶことができる。コミュニティの中でいろいろな人と顔を合わせる機会創出にもなるはずだ。

Take the Quiz

クイズに答えて

“防災力”アップ!

災害や防災に関するクイズです。クイズに答えて君の“防災力”をどんどん高めよう!

震度6〜7

今後30年以内に70%の確率で発生すると言われている首都直下地震が発生した場合、広範囲で震度6強~震度7の強い揺れに見舞われると予想されています。

実はたくさんあるんです

自分や家庭でできる防災対策として、以下のようなものがあります。日頃から防災対策を意識して、できるところから備えることが大切です。

・非常持出品・備蓄品の準備をする

・家の中の安全対策をしておく

・万が一のときの連絡方法を確認する

・避難場所の確認をする

・防災訓練(避難訓練)に参加する

家の中でできる安全対策には「家具・家電の固定」や「ガラスの飛散防止」などがあります。L字金具やつっぱり棒、粘着マットなどを活用し、備えておきましょう。また日頃から家の中に家具のない安全なスペースを確保しておいたり、寝室や、小さな子ども、高齢者、障がい者が過ごす時間の長い部屋に倒れそうな家具を置かない、といったことも安全対策のひとつです。

万が一の連絡方法には「災害用伝言ダイヤル(171)」「災害用伝言板(web171)」などがあります。また携帯電話各社の災害用伝言板サービスやSNSが活用できる場合も。普段からInstagram(インスタグラム)、X(旧Twitter)、LINE(ライン)、Facebook(フェイスブック)などで家族とつながっておき、災害時の安否確認方法についても話し合っておくことをおすすめします。

備蓄品の準備の際、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足す方法

備蓄品について、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足す方法を「ローリングストック法(日常備蓄)」と言います。安定して備蓄品を確保することができ、災害時にも普段から食べているものを食べることができるのがメリット。災害時、万が一ライフラインが途絶えたとしても、1週間程度、自給自足でしのぐことができるよう、自宅や職場に食料・物品を前もって備えておきましょう。

災害時の非常持ち出し品として準備しておきたい「現金」は、公衆電話の使用も考慮して小銭も準備しておくといいぞ。小さいお子さんがいる家庭ならオムツや粉ミルクを追加したり、女性は生理用品を追加したり、自分や家族に合わせて準備しておくんだ。

地震対策用の各種アイテムは、ホームセンターなどで販売されているよ。手軽な対策グッズなら100円均一ショップで見かけることも!インターネット通販なら選択肢もかなり多いから、欲しい商品がきっとすぐ手に入るはず。

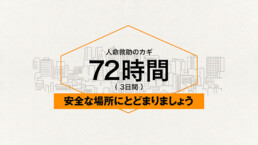

震源からの距離やインフラの耐震性などさまざまな条件によって復旧にかかる時間は変わってくるが、災害時の備えとして最低3日間、推奨1週間分の備蓄が必要とされているのは、こうした復旧期間を踏まえてのことなんだ。

君も「10の選択」にチャレンジしよう!どちらを選択をするか?迷うこともあると思うけど、大地震が発生したときには決断を強いられる場面もたくさんあるはず。だからこそ勇気を出して決断するんだ!

10

避難所における

「要配慮者」の対応

避難所には高齢者、視覚や聴覚、肢体が不自由な方、外国人などサポートが必要な方も。自分の身の周りにいる要配慮者を把握し、サポート方法を知っておくことはとても大切です。

09

「こころのケア」

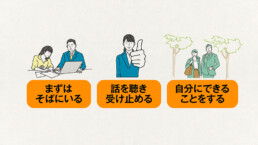

被災者に接するポイント

災害に見舞われた被災者は大きなストレスを受けます。特別なことをする必要はありません。「何かしてあげたい」「声を掛けようかな」と思ったら、躊躇せず行動してみてください。

08

恐ろしい

「エコノミークラス症候群」

避難生活は「エコノミークラス症候群」の危険性が高まる状況にあります。過去の災害でも多発したエコノミークラス症候群。正しい方法で防げるということを覚えておきましょう。

07

自分たちは

自分たちで守る(共助)

ご近所とお付き合い、していますか?日常生活が奪われる大規模災害の現場では、ご近所との支え合いがとても重要。普段からコミュニケーションを取っておくことが大切なのです。

06

自分の命は

自分で守る(自助)

災害時、被害を最小限に抑えるために重要となる「自助」。いつ起こるか分からない災害に備え、自分でできることがあります。後悔しないためにも万全の準備をしておきましょう。

05

応急手当のキホン

「直接圧迫止血法」

災害時は、すぐに医師に診てもらえないという状況が当たり前に発生します。だからこそ、一人一人が応急手当の方法を知っておくことがとても重要。被害の抑制につながるはずです。

04

知っておきたい「正常性&

同調性バイアス」

「正常性バイアス」「同調性バイアス」を知っていますか?平時は心を守る二つのこころの働きですが、避難を遅らせてしまうことも。あらかじめ知っておくことが逃げ遅れを防ぎます。

03

災害時の「安否確認」や

「情報収集」

災害時、親しい人の安否が確認できないことは精神的負担に。安否確認手段の用意が重要です。安否確認手段を持つ人とそうでない人では明暗を分けることとなるでしょう。

02

大地震発生…むやみに

移動を開始しないで!

もし外出中に大地震が発生したら…むやみに移動を開始するのは危険。自分を危険にさらすだけでなく、“救えるはずの命が救えない”という事態を招いてしまうかもしれません。

01

「首都直下地震」の

被害想定について

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。その被害想定を考えると、防災知識を高め、正しく備えることが差し迫った課題であると認識できるはずです。